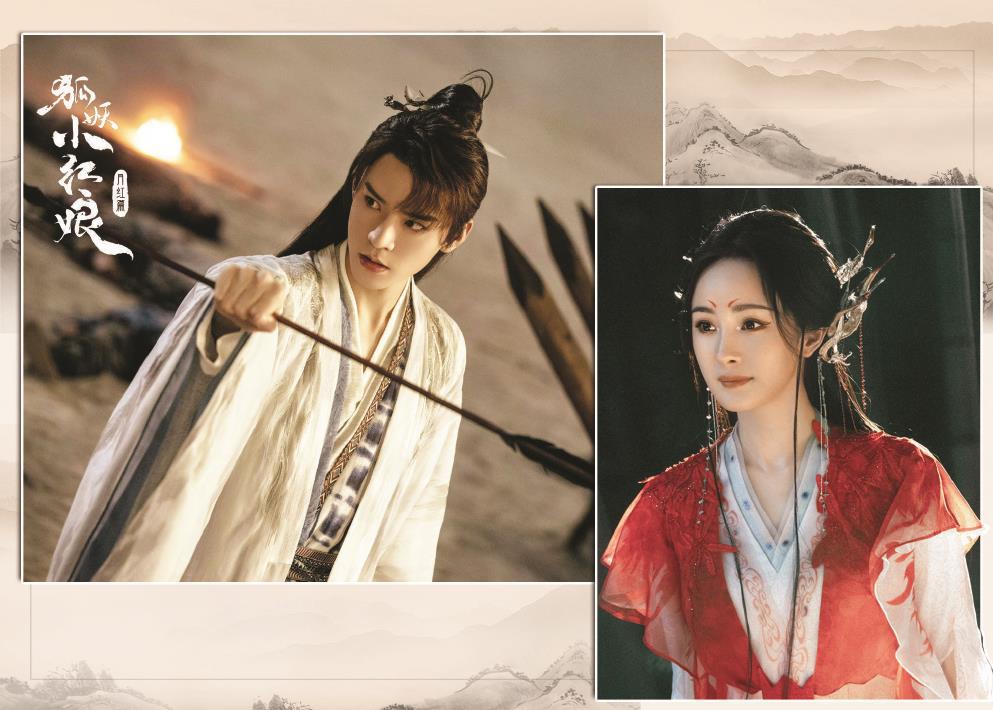

在探讨当前影视行业的某一独特视角中,《月红篇》的编剧困境,无疑成为了古装、奇幻、仙侠剧集整体疲软现状的一面镜子。该剧的宣传海报,由冯晓瑜精心设计,预示着一场视觉盛宴的开启。

撰文:本报特约记者 王澜

“这是童心未泯的产物吗?”一位观众在某古装剧评论板块的发问,竟收获了超过4500人的共鸣;而在另一社交平台,关于“为何缺乏深度剧情探讨”的疑问同样收获大量赞同。二季度,若提及热门剧目,《狐妖小红娘·月红篇》定不会缺席。动漫粉丝翘首期盼大IP的剧版呈现,古装剧爱好者期待新的“精神小食”,演员粉丝则因杨幂与龚俊这对“古装颜值巅峰”组合的再次同框而激动不已,行业内部则对首次在长篇国产剧中采用的虚拟制作技术充满好奇。多重期待下,《月红篇》开播即热,其合作品牌逾五十,其“吸金”能力被网民誉为“压倒性胜利”。

然而,剧作的灵魂——剧本,才是电视剧的根本。正如众多观众所批评,尽管该剧以顶尖技术构建的志怪奇境、融合传统文化元素的绝美布景赢得了赞誉,但平淡且薄弱的故事情节却让人无从下口。一时间,“古装剧的花瓶”这一尖锐评价迅速流传,同时也揭示了古装剧普遍存在的重视觉轻剧本、重人设轻表演的问题。

短剧思维搭配先行人设,如此构建的故事如何触动人心

《月红篇》的剧情简单直白:涂山狐族首领涂山红红拯救了孤苦伶仃的东方月初,并抚养他成人。作为人类的东方月初,体内却蕴藏着对抗黑暗力量的灵血。一妖一人的命运因守护世间的和平、对抗邪恶而紧密相连,情愫渐生。

改编自享有“国漫瑰宝”美誉的《狐妖小红娘》,原作漫画点击量超过200亿,动画播放量破百亿。从二维画面跃升至三维剧集,如何在保留原作经典场景的同时,使二次元的表达与注重“真实感”的电视剧相融,是一项艰巨挑战。例如,涂山红红那句极具漫画特色的“涂山,我罩的,懂”,在动漫中是角色魅力的展现,但转换到真人演绎的古风剧中,却因风格不符而引起审美不适,导致不少观众望而却步。

抛开漫改剧是否忠实原著的争议,单以一般古装剧的标准衡量,《月红篇》文本中的“伏笔”频繁而效果不佳,难以称得上合格。尤其是古装剧的核心——爱情线索,东方月初对涂山红红的情感从儿时的救命之恩跳跃到成年后的深情厚意,宛如微短剧的快速转换,生硬而浅薄。缺乏细腻的日常互动,缺失心动瞬间的描绘,仅凭一次共同游历,借助花灯、面具和“一眼万年”的老套情节,就让男主角对女主角情根深种,难怪网友讽刺:这真是“情不知所起,一往而深”的字面解释。至于剧情发展,蝴蝶传递消息,妖类心灵感应、远程斗法,天书随意降临……不合理、超自然的情节比比皆是。

问题的症结在于,奇幻世界观仅仅被简化为背景设定,沦为创作懒惰的借口。著名导演郑晓龙曾强调“优秀的古装剧亦应采用现实主义创作方法”,而历史真实性、逻辑严密性和情感真挚性正是现实主义创作的核心。反观《月红篇》,编剧以短剧模式构思剧情,用奇幻人设弥补逻辑缺陷,这样的故事自然难以赢得信任,更不用说引发共鸣。

顶级制作+流量明星,这种模式的生命周期还有多长

虽然剧情平淡,但《月红篇》在制作上的用心获得了观众一致的好评。剧中的奇幻世界充满了东方美学,涂山三姐妹的设计蕴含了中国色的文化意涵,服化道中融入了绒花、吴罗织造、花丝镶嵌、仙居花灯等非物质文化遗产工艺,展现了主创团队对中华优秀传统文化传承的追求。

导演杜林透露,《月红篇》在制作上扮演了“第一个吃螃蟹的人”,在国内电视剧中首先采用了虚拟制作技术,实现了全流程4K HDR宽色域标准。爱奇艺在横店建立了2400平方米的虚拟摄影棚,虚拟制作团队根据需求创建了“涂山后山”的场景,从流动的云朵到光影变化,甚至每一片叶子的摇曳,都能由技术团队实时调控。

这套“顶级”技术不仅限于此。作为《狐妖小红娘》系列改编剧的首部作品,《月红篇》与《竹业篇》《王权篇》同步开发,背后是同一支团队——恒星引力。2022年暑期,仙侠古装剧《苍兰诀》让恒星引力崭露头角,但随后的《七时吉祥》却未能复制成功。2024年的今天,面对《月红篇》的口碑危机,市场对于《竹业篇》《王权篇》的信心亦受挫。可以说,《月红篇》的编剧困境,正是古偶、奇幻、仙侠剧集整体衰落的一个缩影。即便是今年该类别的领头羊《与凤行》,其热度和口碑也未达到预期。近年来,古装剧似乎陷入了模式化的怪圈:一方面追求宏大的场景、精细的制作和流量明星,另一方面却在轻视故事叙述、沿袭老旧人设和忽视演技表现上越陷越深。《月红篇》正体现了这一点:剧本和人物塑造的粗略处理,企图依赖流量明星的堆砌和营销策略的强攻来满足特定群体的喜好。殊不知,华丽的东方美学外壳下,剧集实质上陷入了“徒有其表”的困境。

观众需要的是引导还是迎合?这个问题早就不应成为争论的焦点。顶级制作+流量明星的公式还能持续多久,同样不再是问题的关键所在。